Die Lorenzkirche zählt zu den herausragendsten gotischen Sakralbauten Deutschlands und bildet gemeinsam mit St. Sebald das spirituelle und kulturelle Zentrum Nürnbergs. Der Bau begann im 14. Jahrhundert und knüpft formal an die Struktur von St. Sebald an, entwickelt diese jedoch zu einer imposanten, lichtdurchfluteten Hallenkirche weiter. Das monumentale Westportal, die figurenreichen Maßwerke und das farbige Lichtspiel der Glasfenster machen St. Lorenz zu einem Höhepunkt der gotischen Baukunst. Im Inneren birgt die Kirche bedeutende Kunstwerke von überregionalem Rang – darunter den Engelsgruß von Veit Stoß, das Sakramentshaus von Adam Kraft sowie zahlreiche mittelalterliche Glasfenster, die die theologische und bürgerliche Identität der Stadt widerspiegeln. Über Jahrhunderte war St. Lorenz ein Zentrum städtischer Frömmigkeit, bürgerlicher Repräsentation und künstlerischer Innovation.

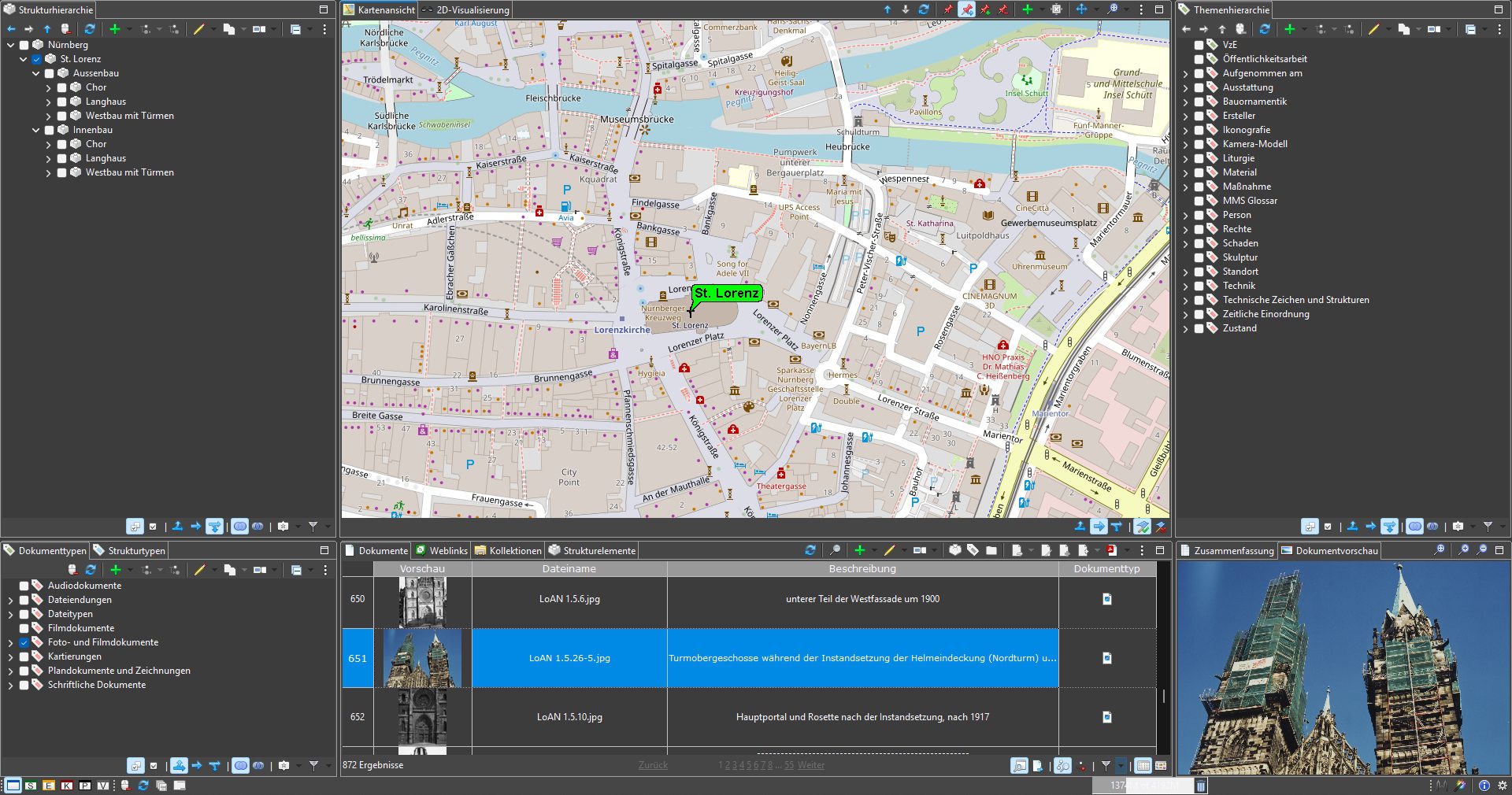

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Forschungsprojekt „Die Nürnberger Großkirchen – Best Practice für die digitale Erfassung komplexer Baudenkmale“ wurde in Kooperation zwischen der Universität Bamberg und dem damals an der Universität Passau stationierten MonArch-Team durchgeführt. Ziel des zwischen 2018 und 2021 laufenden Projekts war die Erstellung einer Baubestandsdokumentation in Form eines umfassenden digitalen Modells der Kirche im MonArch-System. St. Lorenz lässt sich als komplexes System zahlreicher Einzelobjekte verstehen – Portale, Pfeiler, Gewölbe, Skulpturen und Ausstattungsstücke –, die jeweils kunst-, bau- und materialhistorisch hoch relevante Informationen transportieren. Ihre räumliche Struktur bildet einen Bedeutungsraum, in dem jedes Element in Beziehung zu anderen Bauteilen steht und so das Gesamtverständnis des Bauwerks vertieft.

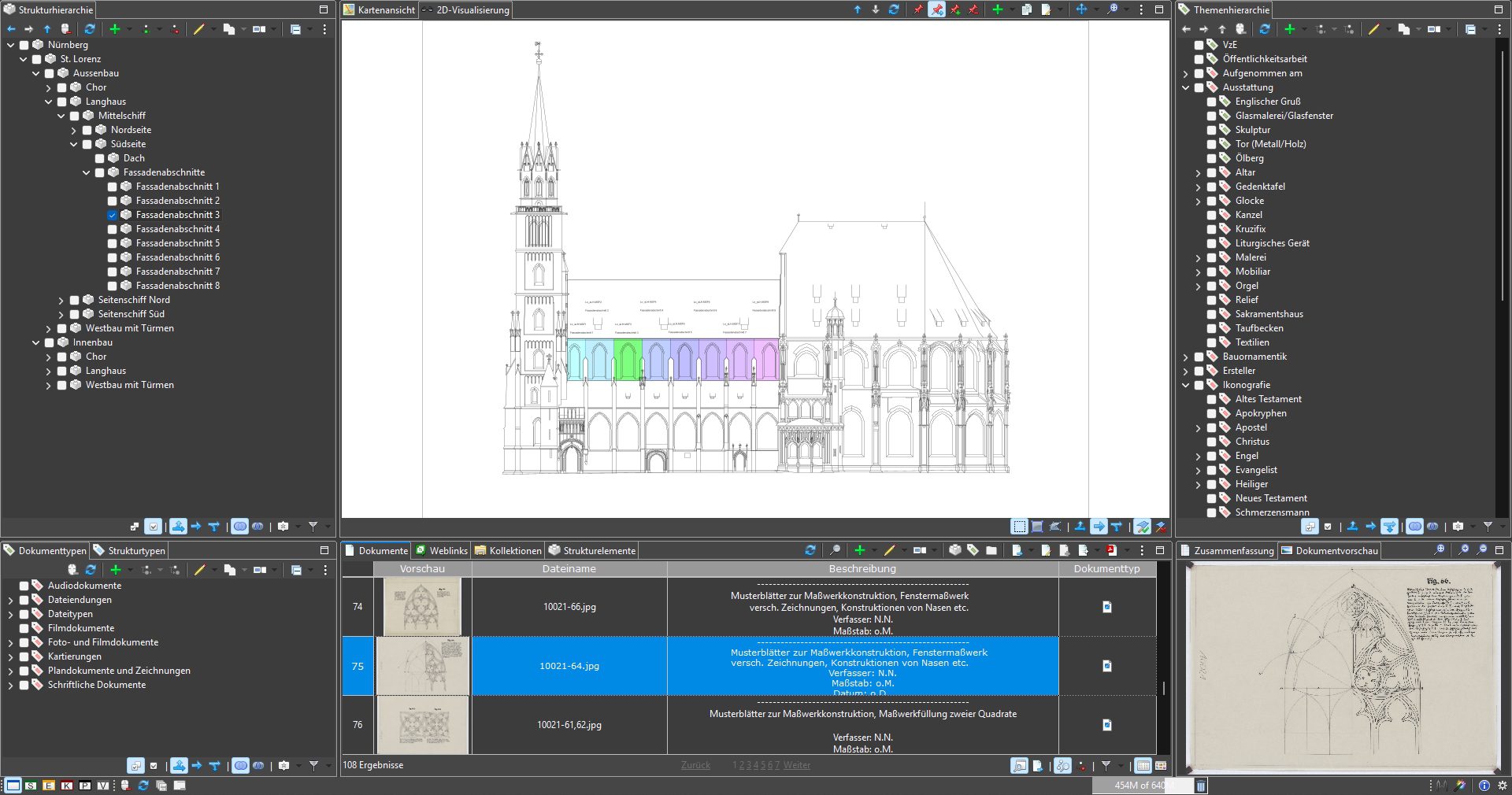

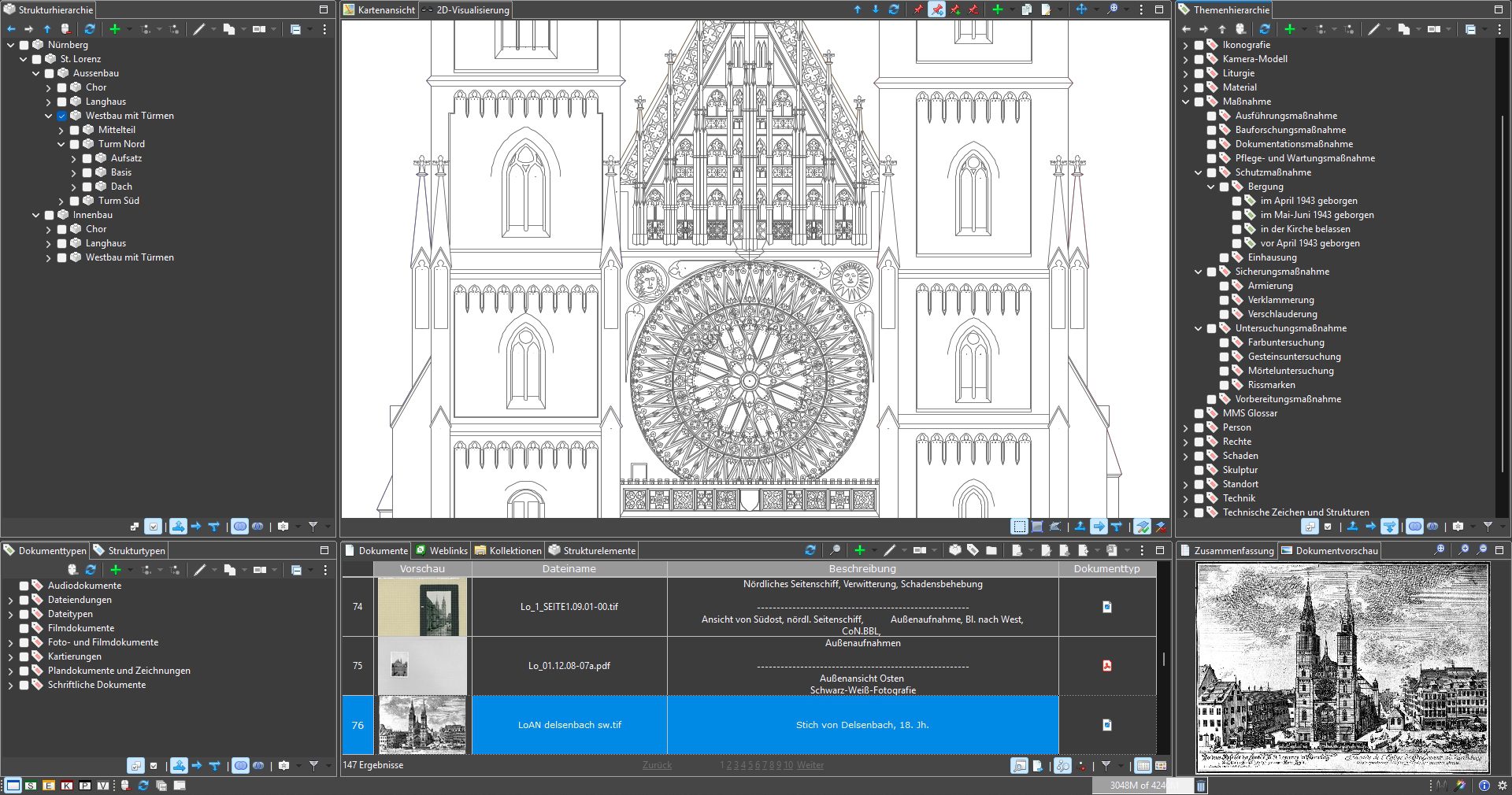

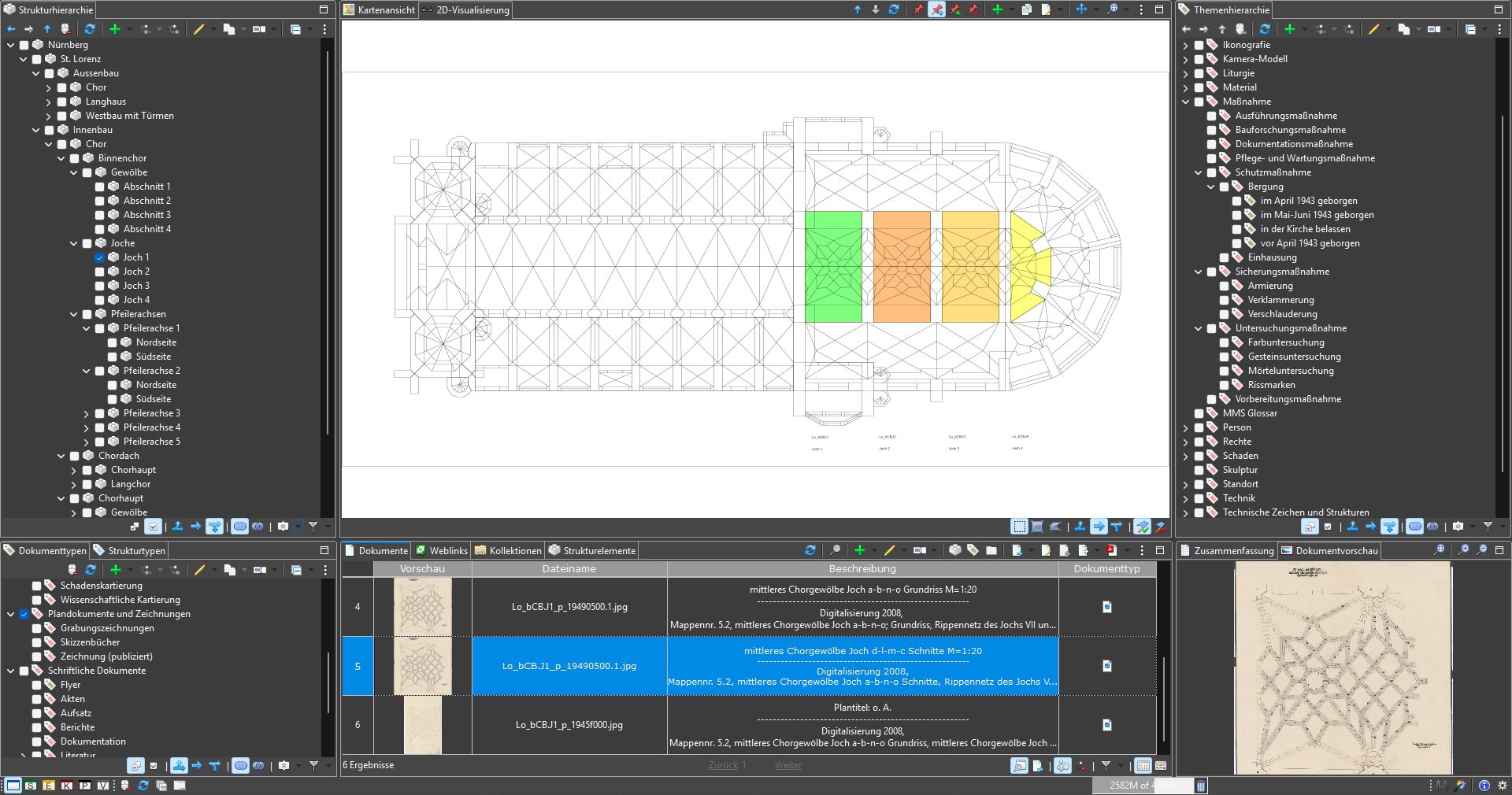

Ausgangspunkt der Arbeiten war die Digitalisierung und Katalogisierung der umfangreichen Archivbestände. Die so erschlossenen Informationen wurden in MonArch digital hinterlegt, um die historischen Materialien langfristig zu sichern und zugänglich zu machen. So konnten die empfindlichen Originaldokumente geschont und zugleich neue Grundlagen für restaurierungs- und baugeschichtliche Forschungen geschaffen werden. Die im MonArch-System gespeicherten Digitalisate wurden anschließend mit umfangreichen Metadaten versehen – einerseits durch ihre räumliche Verortung innerhalb der Bauwerksstruktur, andererseits durch ihre mehrdimensionale semantische Verschlagwortung. Zur Ergänzung der virtuellen Gebäudestruktur wurde ein umfangreicher Satz von Planzeichnungen zusammengeführt, aufbereitet und in einem offenen, plattformunabhängigen Vektorformat bereitgestellt. Diese Pläne wurden mit der Bauwerksstruktur verknüpft und zusätzlich mit kunstwissenschaftlichen, baugeschichtlichen und konservatorischen Befunden angereichert. Durch diese Integration entstand eine interaktive Dokumentation, die Forschung, Denkmalpflege und Site-Management gleichermaßen unterstützt.